.JPG)

Escultura dedicada en Salamanca, erigida en 1925

Orígenes y primeros estudios

Tomás

Bretón ha sido un importante compositor, violinista y director de orquesta. Nació

en Salamanca el 29 de diciembre de 1850, dentro de una familia muy humilde, compuesta por su padre Antonio Bretón

Hernández, de profesión panadero, Andrea Hernández Rodríguez y cuatro hermanos, de los cuales dos

de ellos fallecieron siendo niños. El padre, a su vez, también falleció cuando no

había cumplido aún los dos años.

A los

diez años comenzó sus primeros estudios musicales en la Escuela de Nobles y

Bellas Artes de San Eloy de la ciudad. En aquella época esas clases se

impartían en el Palacio de Monterrey. Empezó, como es obvio, por el solfeo,

para irse integrando en las clases de violín e incluso iniciando las de piano.

Concretamente se desarrollaron desde el curso 1860-1861 hasta el 1864-1865, en

que lograría tener un completo conocimiento del solfeo y un dominio

extraordinario de violín. Durante estos años recibió algunos importantes premios,

lo que motivó aún más su formación. Debo nombrar y destacar como profesor,

entre todos los habidos en su enseñanza en el Conservatorio, a don Ángel

Piñuela.

También

creo preciso contar una anécdota ocurrida durante sus estudios. Como el futuro

maestro necesitaba disponer de un violín para practicar, es ahí donde entró su

madre en acción, ya que, mediante una gestión, consiguió que el Sr. Sánchez Crespo le

comprara ese instrumento.

Antes

de terminar sus estudios, dadas las necesidades habidas en su casa y su amor

por la música, comenzó a tocar el violín en cafés, iglesias, orquestas locales

y provinciales. Tal es así, que a los 12 años se incorporó a la Orquesta del

Teatro del Hospital, muy cerca de su vivienda, y que había sido reconstruido e inaugurado

el día 8 de septiembre de 1846. En esa ocasión llegó a ser el concertino.

El

Teatro se encontraba en la calle de la Alegría, que curiosamente esta calle

tomó a posteriori el nombre del

insigne músico salmantino y también fue la calle en la que vivió, justo

esquinera con la del Grillo.

También

llegó a tocar en el Teatro Liceo, que hacía poco, en 1862, se había construido. Sobre sus actuaciones sabemos que

comenzó cobrando tres reales diarios.

Durante

esta etapa la vida de Tomás Bretón fue muy dura, porque además del estudio y sus

actuaciones, desde las ocho de la mañana tenía que estar en el despacho de un

abogado.

Teatro Variedades de Madrid

Marcha a Madrid y continuación con su

formación

Pero he

aquí, como ha escrito Leticia Martín Ruiz, lo que sucedió en el año 1865:

“El

director del Teatro Variedades, en una función en Salamanca, conoció a Bretón y

reconociendo su enorme talento aconsejó a su familia que se trasladara a

Madrid, para que su hijo estudiara en el conservatorio de la ciudad. Ese mismo

año se mudó Tomás a Madrid, junto con su madre y hermano, entrando a formar parte de la orquesta del

Teatro Variedades, mientras proseguía

los estudios de música”.

Desde

el primer momento consiguió tocar en orquestas de teatros de zarzuela e ingresar

en el Real Conservatorio Superior de Música, donde recibió la formación de

composición a través del insigne profesor Emilio Arrieta. En 1872 terminó el

cuarto curso, recibiendo el primer premio de Composición, que lo compartió con

su compañero Ruperto Chapí, otro gran compositor de zarzuelas, entre las que se

encuentra La Revoltosa.

Ya finalizado

los estudios compuso la Sinfonía n.º 1 en

Fa Mayor, que dedicó a su gran maestro Emilio Arrieta (1821-1894), el

mismo que fuera iniciador del estudio y composición de la zarzuela. Como

muestra tenemos su hermosísima zarzuela Marina

(1855), que posteriormente, en 1871, transformó en forma de ópera en 3 actos, a

instancias del tenor italiano Enrico Tamberlick.

Retrato

Primeros pasos como músico profesional

A

partir de 1872 Tomás Bretón volvió a trabajar en teatros de zarzuela, no sin

abandonar su enorme afición a la composición. Siguiendo nuevamente lo aportado

por Leticia Martín Ruiz:

“Comenzó

a componer para muchas compañías de zarzuelas de la capital, siguiendo el

género bufo. Su primera zarzuela en tres actos, Tic-tac, se estrenó en 1873 en el Teatro del Circo. En solo 4 años

compuso más de 20 estrenos. Colaboró con Calixto Navarro, escritor y

empresario. El 1877 trabajó en el Teatro de los Jardines del Buen Retiro con

Chueca y Valverde. Los muchos éxitos en la zarzuela no evitaron que sus

aspiraciones musicales fueran más allá, abriendo camino a la ópera española”.

El

primer escarceo de Tomás Bretón en el mundo de la ópera fue en 1875, con un

libreto en un acto de Antonio Arnao, titulado Guzmán el Bueno, que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid. Dado

el éxito que obtuvo, meses después fue presentada en el Teatro Liceo de

Barcelona.

Sigue

contándonos Leticia Martín Ruiz:

“En

1878 fundó la orquesta Unión Artística Musical, que buscaba ser la alternativa

a la Sociedad de Conciertos en Madrid, por iniciativa del empresario Felipe

Ducazcal, que no había llegado a un acuerdo con ésta para unos conciertos en

los Jardines del Buen Retiro. Tras su estreno, Tomás Bretón accedió al puesto de

director. Esta orquesta sirvió a Bretón para presentar composiciones no

estrenadas en Madrid, prestando especial interés a las obras españolas de sus

contemporáneos. Los siguientes directores de esta formación fueron Ruperto

Chapí (1882), Fernández Caballero (1883) y Casimiro Espino, hasta su disolución

en 1886”.

Con

el apoyo de Barbieri creó varias composiciones de zarzuela grande y que fueron

representadas en el Teatro de la Zarzuela. No todas obtuvieron un gran éxito,

de ahí que cambiase de opinión y se dedicara a la creación de la ópera

española.

En

1880 contrajo matrimonio con Dolores Matheu, de cuya unión sobrevivieron tres

hijos: Antonio Mario, Abelardo y María.

Viajes a Italia, Austria y Francia

En

1881, dado su buen hacer como director, le fue asignada la plaza de mérito de

la Academia de Bellas Artes de Roma, ciudad a la que viajó y en la que

permaneció durante los tres siguientes años. Recibió para ello una beca del rey

Alfonso XII, trasladándose con su esposa e hijo. En su nueva estancia aprovechó

un tiempo para seguir estudiando y, como en el primer año estaba obligado a

realizar una composición religiosa, compuso un oratorio que tituló El Apocalipsis. Escribió también el

libreto, de la misma manera que lo hizo con otras obras.

Viajó

por diferentes ciudades italianas, como Milán, Nápoles o Venecia. Pero fue en

Viena, en 1882, donde permaneció más tiempo: un año. Y es que Tomás Bretón se

interesó más por la música austriaca que la italiana, en especial la sinfónica.

Llegó a conocer la música del alemán Richard Wagner, que había nacido en 1813

en Leipzig y que en un principio no le causó mucha impresión. Sin embargo, sí

compuso una sinfonía siguiendo el estilo beethoviano.

En

1883 se trasladó a París, estancia que aprovechó para componer la ópera Los amantes de Teruel, basada en el

drama de Hartzenbusch y que él mismo adaptó como libreto.

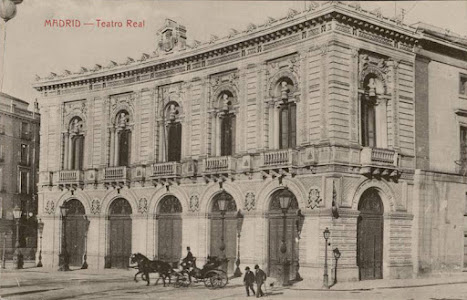

Teatro Real de Madrid, sede del Real Conservatorio de Música a principios del siglo XX

Regreso a España y sus primeros éxitos

En el

verano del siguiente año, ya de vuelta a España, fue nombrado director de la

Sociedad de Conciertos de Madrid, que era la principal orquesta de la capital.

El cargo lo ocupó desde 1885 a 1891. Logró consolidar los ciclos de conciertos

en Madrid y toda España con programaciones abiertas a la música española y

novedades internacionales. También tuvo la posibilidad de colaborar con músicos

como Pablo Sarasate, Enrique Fernández Arbós e Isaac Albéniz.

El 12

de febrero de 1889 fue representada en el Teatro Real de Madrid su ópera Los amantes de Teruel, conformada de

prólogo y cuatro actos. Las siete representaciones de la primera temporada fueron un gran éxito,

lo que permitió que siguiesen en el Gran Teatro Liceo y, ya en el exterior y entre

otros países, en Argentina, Italia, Praga o Viena. Se tradujo el libreto al

alemán y al italiano, en este último caso con el título Gli amanti di Teruel. De

esta forma Bretón se convirtió en una de las personalidades más importantes y

activas del mundo musical español de finales del siglo XIX.

Seguidamente

escribió la ópera sobre un tema catalán: Garín

o L'eremita di Monserrat, con libreto del italiano Cesare Fereal. Se

estrenó en el Teatro del Liceo barcelonés en mayo de 1892 y ese mismo año en

octubre se presentó en Madrid. En este nuevo trabajo, encargado por el Círculo

del Liceo de Barcelona, su música mostró una mayor madurez y con una tendencia

más próxima a las concepciones musicales wagnerianas, que integró con acierto en

el discurso dramático.

Su consagración: La verbena de la Paloma y La Dolores

Siguiendo con Leticia Martín Ruiz:

“El

mayor interés de Bretón era la creación

de una ópera nacional española, pero la ruptura de Chapí con los empresarios

del Teatro Apolo a principios de 1894 le hizo acercarse al ‘género chico’, que

en su día había criticado muy duramente. La obra nacida de este encargo del

Apolo, sobre libreto de Ventura de la Vega, fue La verbena de la Paloma y así, una obra compuesta en unos pocos

días y sin darle mayor importancia, se convirtió en el mayor éxito de Bretón.

Desde su estreno, el 17 de febrero de 1894, este sainete se ha representado sin

interrupción por toda España y América Latina. Uno de los méritos de esta obra

se encuentra en que hay una gran diversidad de estilos, desde el más cercano a

la ópera hasta músicas nacionales, pasando también por números cómicos o danzas

populares urbanas”.

Esta

zarzuela es tan famosa que casi nadie puede decir que no conozca pasajes

destacados como: “Por ser la Virgen de la Paloma”, “Una morena y una rubia,

hijas del pueblo de Madrid” o “¿Dónde vas con mantón de Manila?”. O que no haya

dicho más de una vez en su vida “Hoy las

ciencias adelantan que es una barbaridad”.

Portada de su zarzuela más famosa

A

pesar de todo, él seguía centrado en crear un repertorio operístico nacional, lo

que le llevó a componer y escribir el libreto de La Dolores, obra basada en el drama rural homónimo de su amigo José

Feliú y Codina.

Esta

obra, nada romántica, con estilo más bien realista, es muy cercana al verismo

de sus contemporáneos. La Dolores se

estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 16 de marzo de 1895, ya que el

propio compositor se negó a hacerlo en el Teatro Real para evitar los problemas

habidos en las dos obras anteriores. El éxito fue esplendoroso, permaneciendo

dos meses e ir seguidamente al Teatro Tívoli de Barcelona, donde se

representaron ciento doce funciones.

Luego, la misma compañía viajó a

América. Se representó también en Milán, traduciéndose al italiano. Y

llegó incluso a traducirse al alemán y el inglés. Fue tal el éxito, que años

después, en 1915, se representó en el Teatro Real de Madrid y en 1916, en el

Liceo de Barcelona. En 1923, poco antes de morir el compositor, regresó al

Teatro Real con un cartel en el que aparecían las grandes figuras del momento

en la lírica internacional: Hipólito Lázaro, Miguel Fleta y Ofelia Nieto.

En 1901

fue nombrado comisario regio del Real Conservatorio de Música y Declamación de

Madrid, y más tarde director, donde, con intermitencias, permaneció hasta el

año 1921.

También es necesario que conozcamos que, entre otros, fueron alumnos suyos músicos tan insignes y de fama internacional como Manuel de Falla o Pau Casals.

En su estudio en Madrid

Los últimos años de su vida

En 1917 falleció su esposa, Dolores Matheu. Como homenaje compuso el poema sinfónico Elegía y añoranzas, en el que recogía temas de sus principales obras.

En 1918 escribió su última composición, la cantata Aragón, hecha para uno de los múltiples homenajes que se le dedicaron durante esos años.

En 1921 el Conservatorio le comunicó el cese en su puesto, aun

cuando él con anterioridad había enviado un escrito solicitando la continuación,

pues la pensión que le quedaba no era suficiente para poder vivir dignamente. Después

que aparecieran en algún periódico declaraciones de diferentes personalidades

de dentro y fuera del mundo de la música, llegando a oídos del Senado, por fin, después de

fuertes debates, se acordó concederle una pensión vitalicia de 7.500 pesetas.

Un aspecto poco conocido: su vinculación a

la masonería

Dentro

de su mundo, pero fuera del campo musical, debemos ser conocedores que desde

bien joven fue hermano masón, miembro inscrito de la logia “Fraternidad

Ibérica” de Madrid, con el número 90 y perteneciente al Gran Oriente Nacional

de España (GONE). Lo hizo en junio de

1873, cuando tenía 22 años, adoptando el nombre simbólico de David.

Por

entonces el templo masónico de esa logia estaba situado en la calle Preciados,

33. En 1881 fue nombrado miembro adjunto del Consejo de Administración y

Disciplina del Gran Oriente Nacional de España. Llegó a tener el 30º del Rito

Escocés antiguo y Aceptado en 1887, el 31º en 1889, el 32º en 1893 y el 33º en

1894.

Bien

es cierto que tuvo varios detractores, entre otros a su gran maestro Arrieta, a

su compañero Barbieri, amén del crítico musical Peña y Goñi.

Fallecimiento y un homenaje muy sentido

Tomás

Bretón falleció en su casa de la calle Campoamor. Al conocerse la noticia, que

corrió como la pólvora, se dice que el maestro Arbós detuvo el concierto y,

dirigiéndose al público, le hizo conocedor del hecho, lo que fue recibido en

silencio y con gran emoción. Seguidamente el director se dirigió primero a los

músicos y luego nuevamente al público para proponer tocar la célebre “Jota de la Dolores”. Dada la emoción, desde

que comenzó a sonar la pieza, muchos de

los espectadores sintieron cómo sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas.

Cuando finalizó, el público, entusiasmado y enfervorizado, dio una gran ovación

y unos vivas a Bretón y a España.

Como

ha escrito el dr. Víctor Sánchez:

“Al

día siguiente, el féretro del músico fue trasladado en un carruaje estufa y

estuvo acompañado por una multitud en su último paseo por las calles de Madrid.

Algunas de sus melodías más célebres fueron interpretadas al paso del cuerpo

sin vida, cuyo destino final fue el cementerio de La Almudena”.

Placa conmemorativa en su casa de nacimiento

Presencia de Salamanca

En este

breve y cariñoso escrito, quiero recordar otro escrito, que fue colocado en la

exposición dedicada en Salamanca al maestro en 2023:

“Tomás

Bretón mantuvo una fuerte relación con su ciudad natal. Acudía siempre que

podía a las ferias para visitar a su hermano y se implicó en la vida musical de

la ciudad. Tras el éxito de su ópera Los

amantes de Teruel en 1889 organizó unas representaciones en Salamanca y

propuso a la compañía que ofreciese una función extraordinaria a precios

populares”.

El

gran musicólogo salmantino Dámaso García Fraile (1936-2021) también le ha

dedicado su recuerdo. Suyas son estas palabras:

“Vino

muchas veces a su ciudad, en muchos casos invitado por las diferentes clases

sociales habidas en la ciudad, todo ello dado por su popularidad a todos los

niveles. Desde los gobernantes en banquetes celebrados en el Ayuntamiento, la

clase burguesa alta, en el Casino y la clase trabajadora en la fiesta del Salón

Artístico Salmantino se disputaban el protagonismo en homenajes al ilustre

salmantino don Tomás Bretón. Los dos homenajes citados en primer lugar, se

desarrollaban en torno a una opípara mesa; el del Salón Artístico, se agrupaba

a unas gentes más modestas tras aportar con anterioridad la cantidad de una

peseta, se toman el clásico café, copa y puro, con el fin de pasar un rato al

lado de Bretón”.

Aquí

queda grabado que para el alma de nuestro gran músico no había comparaciones ni

distinciones, pues fue siempre un amante de todas las clases sociales. Y si me

apuran un poco, siempre se inclinó más en favor de la gente del pueblo, de

aquellos que más ayuda precisaban.

Y

para acabar, continuando con el dr. Víctor Sánchez:

“Este

año 2023, Bretón ha sido objeto de varios homenajes, en el que sobresalió la

exposición "Tomás Bretón, mucho más que La

verbena de la Paloma", organizada por la Biblioteca Nacional de España, el

Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación ‘Salamanca. Ciudad de Cultura y

Saberes’. La muestra ha sido acogida tanto en la capital de España como en la

ciudad natal del músico”.

Obras más destacadas

Así resume la Biblioteca Nacional de España la obra de Tomás Bretón:

“Realizó algunas obras sinfónicas para circunstancias concretas de la vida española, como Gloria al poeta, para el homenaje a Campoamor del Teatro Real en 1900, o la Marcha Nupcial, para la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia. Más interesantes que estas obras son su Sinfonía en Sol mayor o Los Galeotes, basada en El Quijote, ambas composiciones estrenadas por la Orquesta Sinfónica de Madrid en 1905”.

En

total compuso 12 óperas, 1 opereta, 10 zarzuelas grandes, 40 del género chico, 12 de música sinfónica, 9 de música de cámara, 5 de música religiosa y 24 de otra música.

Su obra, por tanto, fue tan amplia, que solamente voy a extenderme en las óperas. Y, eso sí, poniendo un poco más de énfasis en lo que corresponde a su trabajo Salamanca, poema sinfónico.

Óperas españolas

1875:

Guzmán el Bueno; en un acto,

estrenada en el Teatro Apolo de Madrid, con libreto de Antonio Arnao.

1875:

El Barberillo de Orán; en tres actos,

con libreto de Rafael María Liern.

1878:

El Campanero de Begoña; en tres actos,

con libreto de Mariano Pina Domínguez.

1879:

Corona contra corona; drama lírico en

tres actos, con libreto de Calixto Navarro.

1889:

Los amantes de Teruel; en 4 actos,

estrenada en Madrid el 12 de febrero de ese año, sobre un libreto del propio

Tomás Bretón, basándose en la obra original de Juan Eugenio Hartzenbusch.

1892:

Garín; en 4 actos, estrenada en el

Teatro Liceo de Barcelona el 14 de mayo y con libreto de Cesare Fereal.

1895:

La Dolores; estrenada el 16 de marzo

en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con libreto de Feliú y Codina; fue con

la famosa jota su propuesta más nacionalista.

1900:

Raquel; historia de los amores de una judía de Toledo

con el rey Alfonso de Castilla.

1902:

Farinelli; un hermoso drama de

ambientación dieciochesca.

1906:

El Certamen de Cremona; comedia

musical en un acto, con libreto de Carlos Fernández Shaw y basado en una obra

de Coppée.

1910:

Don Gil de las calzas verdes; en 3

actos, con libreto de Tomás Luceño, a partir de la comedia áurea de Tirso de

Molina.

1913:

Tabaré; su última ópera, en 3 actos,

estrenada en Buenos Aires y basada en la epopeya del poeta uruguayo Juan

Zorrilla de San Martín: eso hizo que en 1910 Bretón hiciera un viaje para conocer el

folclore de la zona.

Música sinfónica

Aquí

no puedo más que hacer hincapié, para que todos los “leyentes” de mi cuaderno presten

atención y escuchen, en la obra Salamanca,

poema sinfónico. Compuesta en 1916, es una brillante estructura sinfónica

en la que presenta tres temas del cancionero salmantino: la arada “Navarrito”;

la canción de muelo “A la mar se van los ríos”; y la riberana “Ya se murió el

burro”. El propio Bretón organizó el estreno invitando a Salamanca a la

Orquesta Filarmónica de Madrid, que él mismo dirigió.

Desde aquí se puede acceder para su visualización y escucha la interpretación realizada por la Ensemble Ouroboros, dirigida por Frédéric Zosso y grabada en 2020 en Friburgo (Suiza).

Documentación utilizada

Bibliografía

García Fraile, Dámaso (1994). “Salamanca

en la vida y obra de Tomás Bretón”, en Salamanca.

Revista de Estudios, nn. 33-34, pp. 181-202.

Márquez, F., Payán, C., Roldán, T. y

Villegas, J.M.

(1987). La masonería en Madrid.

Editorial El Avapies.

Martín Ruiz, Leticia. “Tomás Bretón

Hernández”. Real Academia de la Historia (https://dbe.rah.es/biografias/9124/tomas-breton-hernandez).

Sánchez Sánchez, Víctor (2002). Tomás Bretón. Un músico de la Restauración.

Editorial Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Otras

fuentes

“El homenaje

a Bretón de 1924”, en Salamanca en el

ayer, 2016 (https://salamanca521.rssing.com/chan-51181995/article62-live.html).

“La

casa natal de D. Tomás Bretón”, en Salamanca

en el ayer, 2015 (https://salamanca521.rssing.com/chan-51181995/all_p4.html).

“Tomás

Bretón. Biografía y obras maestras – Música Clásica” (https://www.musicaclasica.info/compositores/breton/).

“Tomás Bretón”. Wikipedia

(https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás Bretón).

“Tomás

Bretón Hernández, mucho más que la verbena de la Paloma”, en Biblioteca

Nacional de España, 2023 (https://www.bne.es/es/agenda/tomás-breton-mucho-mas-verbena-paloma).

Medallón conmemorativo en la Plaza Mayor de Salamanca

.jpg)

.JPG)

.jpg)